【施工管理からの転職】後悔しない初めての転職活動の進め方

「転職して収入を上げたい」「ワークライフバランスを改善したい」と考えている人は多いのではないでしょうか?

しかし、「転職」と聞くとハードルが高く、一歩踏み出せない方も少なくないはずです。

特に施工管理の仕事をしているあなたは、先の見えないことに対して慎重に道筋を立ててから行動したいと思うのではないでしょうか。

例えば、こんな疑問を持ったことはありませんか?

- 転職したいけど、スケジュール感がわからない

- 今転職活動を始めたら、次の会社にはいつ入社できるの?

- 忙しくて情報が多すぎて整理できない…

- みんなどうやって転職活動しているの?

特に、新卒から今の会社に勤めている方は、キャリア採用の流れが新卒採用と異なるため、戸惑うこともあるでしょう。

そこで今回は、「新卒採用とキャリア採用の違い」も含め、施工管理の転職の進め方をわかりやすく解説します。

建設業界で15年の経験を持つ私が、施工管理からの転職のポイントを押さえてお伝えします。

現場管理で忙しいあなたに向けた記事ですので、ぜひ最後までご覧ください。

キャリア採用(中途採用)と新卒採用の違い

キャリア採用では、即戦力が求められます。

また、企業によっては常に募集を行っているわけではないため、希望の企業がある場合は採用情報が公開されるまで待つ必要があることもあります。

| キャリア採用 | 新卒採用 | |

|---|---|---|

| 採用時期 | 随時募集(通年採用) | 一括採用(決まったスケジュール) |

| 内定までの期間 | 1~2ヶ月 | 3~6ヶ月以上 |

| 期限 | 期限ない | 期限はある |

| 準備期間 | 短期間(求人次第で即決も) | 長期間(インターンから準備) |

| 入社時期 | 随時(企業と相談) | 4月が基本 |

| 求められるスキル | 即戦力(実績・スキル) | ポテンシャル(将来性) |

新卒採用の特徴

新卒採用では、即戦力は求められません。企業は育成を前提に採用を行い、入社後の研修を手厚くしていることが多いです。

また、新卒採用のルートとして、大学や専門学校を卒業して今の会社に入社した人の多くは、以下のようなパターンを経験しているのではないでしょうか。

合同説明会 → エントリーシート提出 → 面接・筆記試験 → 内々定 → 内定

もしくは

大学のOB訪問 → リクルート推薦 → 面接・筆記試験 → 内々定 → 内定

私もこの流れで新卒入社したため、転職活動を始める際に「何から始めればいいのだろう?」と迷いました。

新卒採用は、長期間かけてじっくり就職活動に取り組める一方で、企業が新卒を採用する時期が決まっているという特徴があります。

キャリア採用(中途採用)の特徴

企業はキャリア採用(中途採用)では即戦力を求めています。

20代前半:現場を駆け回り、チームを一生懸命まとめられる人

20代後半〜30代前半:現場内の中間管理職として、潤滑油の役割を果たせる人

30代後半:現場の所長や次席クラスを任される人

転職活動は、現在の仕事を続けながら、帰宅後や休日を利用して進める必要があります。

通常の会社員でも時間を確保するのは難しく、家族がいる場合は子育てや家族サービスとの両立も求められます。

特に施工管理職は労働時間が長く過酷な環境の中で転職活動を進めなければならず、効率的に進めることが重要です。

そこで活用したいのが「転職エージェント」です。詳細は後ほど解説します。

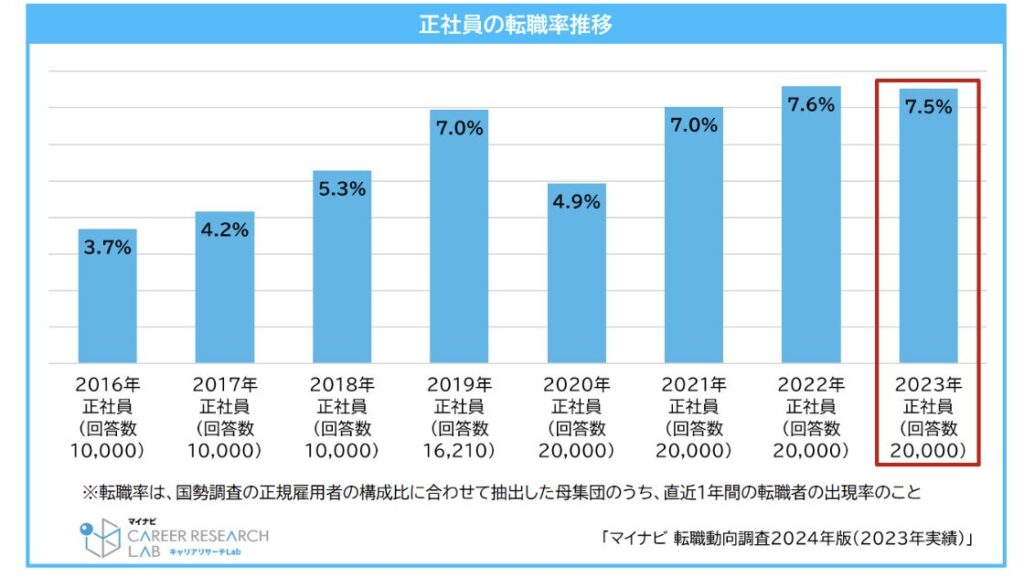

今、転職市場が熱い!転職率は7.2%

CMでも「転職」というキーワードをよく耳にしますが、実際にどれくらいの人が転職をしているかご存知でしょうか?

2023年の正社員転職率は7.5%(約14人に1人)で、過去最高水準が続いています。

2016年の正社員転職率は3.7%であり、約2倍になっています。

この数字からも、転職がますます一般的になっていることがわかります。

あなたの周りにも転職をする人は多いのではないでしょうか?

実際、終身雇用の時代は終わりを告げています。

しかし、建設業に関しては、この問題への対応が他の業界に比べて遅れているのが現実です。

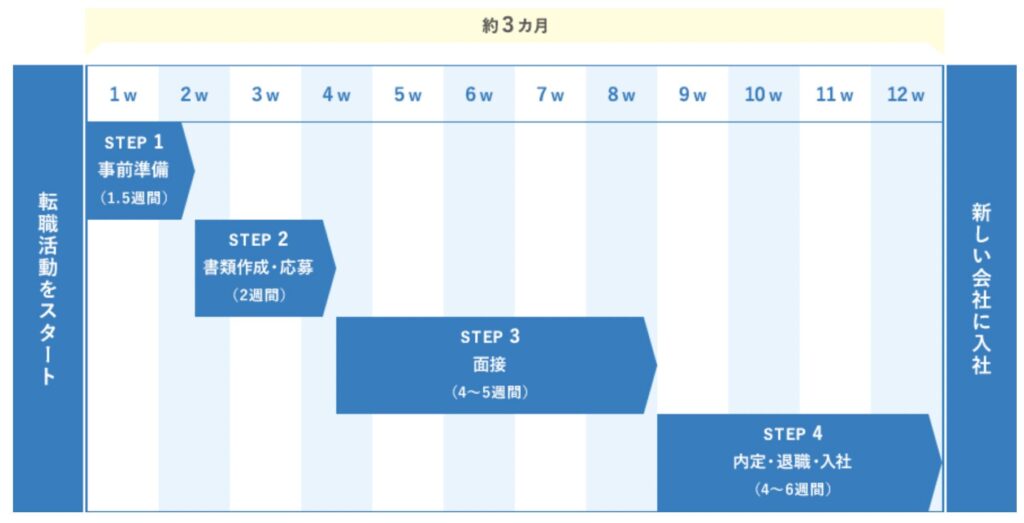

転職スケジュール

転職準備を始めてから新しい会社に入社するまでの期間は、約3ヶ月が目安となります。

ただし、人によっては応募先企業を慎重に見極める必要があったり、内定が出ない場合もあります。

そのため、3ヶ月という期間はあくまでも標準的な目安であることを認識しておきましょう。

転職ステップ

- 転職の理由を明確にする

- 年収アップ、キャリアアップ、ワークライフバランスなど

- 希望する業界・職種・勤務地・年収を整理

- 現職の退職時期を大まかに考える

- 転職エージェントに登録

- 複数社を利用するのが一般的

- 求人情報を収集

- エージェント・求人サイト・企業HPなど

- 市場調査

- 希望職種の求人傾向を把握

- 履歴書・職務経歴書の作成

- 業界に合わせてカスタマイズ

- 書類選考 → 面接(2〜3回)

- 筆記・Web試験

- 実施しない企業もある

- 内定獲得・企業選定

- 複数内定が出た場合は慎重に比較

- 年収・条件交渉

- 必要に応じてエージェントにサポート依頼

- 現職に退職を伝える

- 退職希望日の1〜2か月前が目安

- 退職届の提出・退職手続き

- 会社のルールに従う

- 引き継ぎ業務の準備

- 業務マニュアル作成、関係者への説明

- 必要書類の準備

- 雇用契約書、源泉徴収票

ステップ1 転職の目的・希望条件を整理

まず転職の目的・希望条件を整理しましょう。

- 転職の目的を考える

- 希望条件をリスト化する

頭の中では思い描いていることはあると思いますが、ノートに書いたり、スマホのメモ帳に書いてみることをおすすめします。

- 自分が求めているもんはなにか?給料?休み?

- そもそも今の自分の給料は適正

- 入社歴が長い人ほど、買い叩かれている可能性は高いです。

転職の目的を考える

転職を考える理由は人それぞれですが、まずその理由を明確にしましょう。以下のような問いを自分に投げかけてみてください。

- 年収を上げたい

- もし給料に不満があるなら、月いくら増えれば満足できるのか?

- 休みを増やしたい

- 月に何回休みを取るべきか?土日祝日も休める仕事が理想か?

- 残業時間を減らしたい

- 月間で許容できる残業時間はどれくらいか?

- キャリアアップ・スキルアップを目指したい

- どんな仕事内容や役職を希望するか?

- 人間関係や会社の文化が合わない

- 給料は下がるが離職率が低く、安定した企業を選ぶべきか?

- 仕事内容を変えたい

- 異業種へ転職するか、同業種で違う仕事内容に挑戦するか?

年収を上げたい場合、ただ「多ければいい」と考えるのではなく、増額分で何をしたいのかを考えることが大切です。

年収を上げた結果、休日出勤が増えるなど、新たな問題が発生する可能性もあるからです。

希望条件をリスト化する

頭の中で思い描いていることをノートやスマホのメモ帳に書き出して、具体的に整理しましょう。以下の項目をリスト化することをおすすめします。

- 勤務地

- 勤務地が近い方がよいのか?

- リモートワークの可能性はあるか?

- 転勤

- 転勤は許容できるか?

- 年収(最低希望額、理想額)

- 企業規模

- 大手 or 中小企業など

- 福利厚生

- 育休や介護休暇

勤務地や転勤の条件は、特に建設業界では重要です。特に現場の仕事では、勤務エリアや転勤の有無を考慮する必要があります。

「転勤不可」という条件を設けると、企業の選択肢が狭まる点も注意しましょう。

大手企業であれば、給料は下がりますが、地域限定採用もあるので、ワークライフバランスを取りつつ、安定した企業で働きたい人にはおすすめします。

ステップ2 情報分析

ステップ1で整理した転職の目的・希望条件を基に希望の業種を探します。

転職を決意したら、まずは希望する業種や企業を見つけることが重要です。

しかし、やみくもにネットで探しても効率が悪く、時間の無駄になることもあります。

特に建設業のような業界には、数多くの企業が存在しますので、効率的に進めるためには適切な方法を選ぶ必要があります。

転職活動には主に3つの方法があります。それぞれの特徴を理解し、自分に合った方法を選んでいきましょう。

- 転職エージェントに登録して紹介してもらう

→おすすめ - 転職サイトで自分で探す

- 合同説明会に参加で自分で探す

おすすめは「転職エージェント」です。

施工管理で忙しいあなたは、完全無料で利用できる転職エージェントに頼ることをおすすめします。

なお「転職エージェントを利用する理由」に関する疑問を解決する記事も執筆中ですので、公開をお待ちください。

転職エージェント登録

転職エージェントとは、転職を希望する求職者と人材を採用したい企業の間に立ち、両者のマッチングを支援するサービスです。

キャリアアドバイザーや転職コンサルタントが専任でサポートし、転職活動をスムーズに進められるよう手厚い支援を提供します。

- 求人紹介

- 求職者の経験や希望に基づき、公開されていない「非公開求人」を含む最適な求人を紹介

- キャリア相談

- 過去の経験やスキルを整理し、強みを見つける「キャリアの棚卸し」を実施

- 応募書類・面接対策

- 履歴書や職務経歴書の添削、面接対策のアドバイスを実施

- 条件交渉・調整:

- 年収や勤務条件など企業との交渉や入社日程の調整もサポート

転職エージェントは複数登録しましょう(一般的には2〜3社)

多すぎると情報が多く、混乱しますので、ある程度は絞りましょう。

転職エージェントには「総合型」「特化型」の2つ種類があります。

- 総合型エージェント

・リクルートエージェント

・doda

・マイナビエージェント

・エンエージェント etc… - 建設業特化型エージェント

・ベスキャリ建設

・建築転職

・SG建設転職

・ビルドジョブ etc…

どちらを選ぶべきか?

建設業に特化したエージェントを選ぶべき人

施工管理の経験を活かし、収入や福利厚生が良い企業への転職を目指す方。これらのエージェントは、業界に特化しているため、確実に目標に近づけます。

正直、CMや広告出してない影響で知名度はないですが、確実にゴールに近づくことができます。

また、施工管理をやめて不動産管理や不動産営業など決まった業界への転職を希望するなら、不動産に特化した転職エージェントを選ぶべきです。

- 総合型エージェントを選ぶべき人

施工管理を辞めて他業種に転職したい人には、総合型エージェントが適しています。異業種の転職でも自分のスキルを活かせる仕事を見つけることができます。

経験豊富なエージェントが業界選定含めて、あなたの転職をサポートしてくれます。

なお「業界別おすすめ転職エージェント」に関する記事も執筆中ですので、公開をお待ちください。

転職エージェントに登録後の流れ

転職エージェントに登録すると、担当エージェントとの面談のステップになります。

転職エージェントに登録

↓

早ければ、当日中に電話があり、ヒアリング(面談)

もしくは、

メールで挨拶があり、エージェント面談日の調整

↓

メールにて求人紹介

↓

応募、履歴書・職務経歴書の作成

↓

応募面談・筆記試験(場合により)

求人サイトに登録

人サイトは自分で求人を検索し、応募するタイプです。

とりあえず求人サイトには、登録することをおすすめします。

登録するだけで求人を見れるので、気軽に始めれてれます。

転職エージェントは企業をピンポイントで紹介してくれますが、同業他社の情報がほしい人にはおすすめます。

・リクナビNEXT

→国内最大級の転職サイト。求人数&登録者数No.1

・マイナビ転職

→20~30代向けの求人が豊富

・エン転職

→口コミ・企業の評判が充実

なお「施工管理におすすめ求人サイト」に関する記事も執筆中ですので、公開をお待ちください。

スカウト型求人サイト(企業からオファーが来る)

スカウト型転職サイトは、企業や人材紹介会社が求職者のプロフィールを確認し、直接スカウトを送る仕組みを持つ転職サービスです。

- 求職者の登録: 求職者がサイトに会員登録し、経歴やスキルを入力。

- スカウトの受信: 登録情報に基づいて、企業の採用担当者や人材紹介会社からスカウトが届く。

- 選考プロセス:スカウトに興味を持った場合、求職者が返信。書類選考や面接が設定される。

転職からすると、スカウトされると気分はいいですが、スカウトされたからといって必ず内定をもらえるとは限らないので、注意が必要です。

・ビズリーチ

→年収600万円以上向け。ハイクラス求人が多い

・リクルートダイレクトスカウト

→経験者・管理職向けスカウト型

・doda X

→エグゼクティブ・高年収向け

なお「スカウト型転職サイト」に関する記事も執筆中ですので、公開をお待ちください。

市場調査(希望職種の求人傾向を把握)

転職エージェントの登録と同時期に市場調査も行ってください。

市場調査の1つは前項で説明した転職サイトですが、もう1つは口コミサイトになります。

口コミサイトでは、現社員や元社員の貴重な口コミを見ることができます。

信憑性は自己責任になりますが、参考程度ですが「火のない所に煙は立たたない」です。

10人が10人同じような書き込みをしていたら、それなりの信憑性は持てると思います。

転職者向けの合同転職説明会には時間があれば参加

合同転職説明会に参加するメリットは下記になります。

- 多くの企業の情報を一度に収集できる

- 企業の担当者と直接話せる(求人情報では分からない雰囲気を知れる)

- エージェントがいる場合、転職相談ができる

- 書類選考なしで面接につながるケースもある

建設業を辞めて、他の業界で新しいチャレンジをしたい人は参加するのもありだと思いますが、効率は悪いのでおすすめしません。

転職にちょっとだけ興味がある人には良いかもしれませんが、「半年以内に転職をしたい」「業界は決まっている」という人には向きません。

ステップ3 書類の作成・応募

転職活動を本格的に進めるためには、まず書類の準備と情報収集を行うことが重要です。

転職エージェントを利用している場合、求人に応募する際はエージェントを通じて応募することになります。

その前に、転職エージェントに履歴書や職務経歴書の添削をお願いすることが一般的です。

エージェントから求人情報を紹介してもらいながら、書類を作成する流れが多いです。

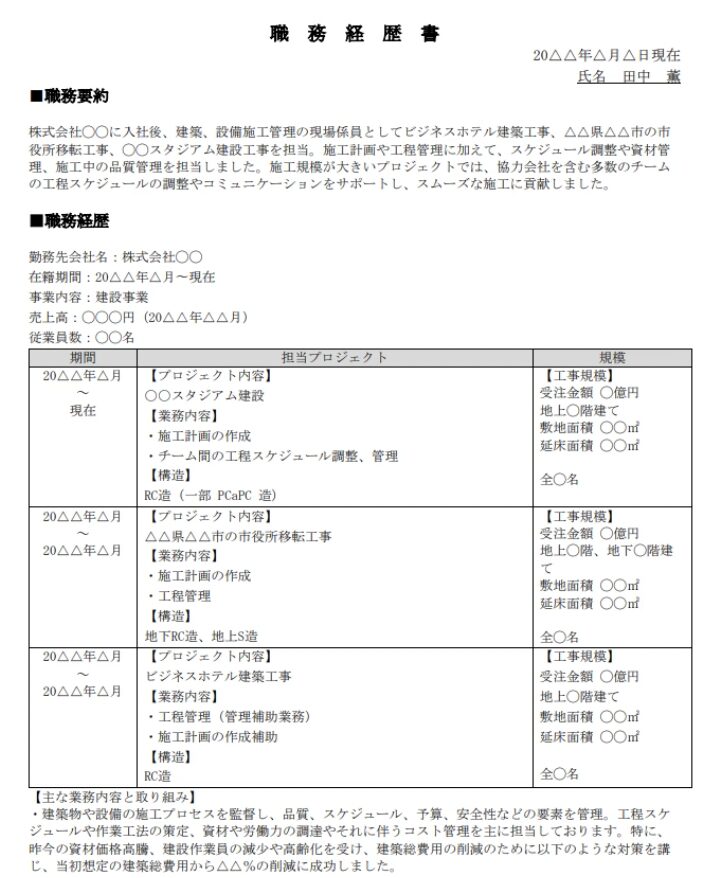

履歴書・職務経歴書の作成

履歴書はイメージがつきやすいですが、「職務経歴書って何?」と感じる方も多いのではないでしょうか。

職務経歴書は、応募者の業務経験やスキルを詳細に記載する重要な書類です。履歴書の詳細版と考えると、イメージしやすいかもしれません。

職務経歴書の内容

- 入社・配属・異動・昇格・退社時期

- 勤務先

- 所属部署

- 役職

- 職務内容

- 実績

施工管理の職に就いているあなたであれば、現場での実績を職務経歴書にしっかりと記載することが重要です。

具体的なプロジェクト名や担当した業務内容、成果を詳しく述べることで、あなたのスキルや経験をアピールすることができます。

工事名などの具体的な情報を出せない場合、大手銀行の建替計画などの企業名を記載しなくても問題ありません。

正確な情報を入れますので、人によっては時間を要します。

正確な情報を記載するためには、場合によっては時間がかかることがあります。職歴が長い方は、事前に会社の人事部門に確認しておくことが必要です。

施工管理の方であれば、資格取得の際に実務経験書が必要になるため、試験を受けるふりをして回収することも可能です。私自身も思い出せない部分については、実務経験書を利用して内容を補いました。

「どの程度の細かさまで記載すべきか」「何をどこまで書けばよいのか」といった悩みも、転職エージェントがいればすぐに解決できます。

また、転職エージェントが内容を添削してくれるので、安心して書類作成を進められます。

下記は職務経歴書の参考例です。

応募(書類選考)

転職エージェントから提供された求人情報を見て、希望する会社があれば応募します。

応募時には、基本的に履歴書と職務経歴書を提出することが求められます。

- 1社ずつ応募するより複数社同時進行のほうが効率的(5〜10社程度が目安)

- 応募書類は企業ごとにカスタマイズすると通過率UP

応募後は、結果を待つ時間です。通常、1〜2週間以内に転職エージェント経由で書類選考の合否が通知されます。

その間に、新たに気になる求人があれば、引き続き応募することもできます。

不合格の場合は、履歴書や職務経歴書を見直し、再度応募を繰り返すことになります。

しかし、不合格に落ち込まず、前向きに進むことが大切です。タイミングや相性もありますので、焦らず次に進んでいきましょう。

ステップ4 面談、筆記・Web試験

書類選考が通過した後のステップについてですが、初回面接後に筆記試験やWeb試験が行われる場合があります。

また、筆記試験やWeb試験でふるいにかけられた後に面接が行われることもあります。

転職活動を始めた段階で、事前に各企業の筆記試験やWeb試験に対して準備をしておくことをおすすめします。

面接(1〜3回)

面接の所要時間は30〜60分程度が一般的です。

- 書類選考通過後、面接へ進む(一次面接 → 二次面接 → 最終面接)

- 面接のポイント

- 転職理由を明確に伝える(ネガティブな理由は避ける)

- 志望動機は企業ごとに具体的に

- 逆質問を用意しておく(企業研究をしている印象を与えられる)

- オンライン面接の準備(環境を整える、カメラ目線を意識する)

面接は平日の日中しかしてもらえないのか?

面接に関する疑問としてよく挙がるのが、面接の対応時間です。基本的には、応募企業の通常業務時間内で面接が行われます。

しかし、初期の面接では夕方5時以降に対応してくれる企業もありますし、オンライン面接を導入している企業もあります。

夕方以降で対応できない企業であれば、有給を使うしかありません。

土日出勤や夜勤をやっている人であれば、代休を駆使する選択肢があります。

「代休なんて…」「有給をなんて…」という人もいるかもしれませんが、「突然、朝おなかが痛くなり、病院に行く」こともあったりすると思います。

なんとかして、面接の時間を死守しましょう。

辞めようとしている会社に過度な気遣いは必要ありません。

あなたの人生にとって、この数時間を確保できないことが、転職活動の好転を妨げる可能性があることをしっかり認識しましょう。

転職は自分の未来に関わる重要なステップですので、必要な時間はしっかり確保して行動することが大切です。

筆記・Web試験

基本的に筆記試験がある企業が多いですが、企業によっては面談のみで選考が進む場合もあります。

筆記試験がある企業の多くはWeb対応が可能なので、日中の仕事には影響しませんのでご安心ください。

中には指定の試験会場がある企業もありますが、土日にも対応しているところが多いため、仕事を休まずに済みます。

以下は、一般的な筆記試験やWeb試験の内容です。

- SPI(総合適性検査) ※Webと試験会場あり

- 大手企業では実施率が高い、最も一般的な適性検査

試験内容

・言語(国語力):漢字の読み、熟語、文章読解

・非言語(数学・論理):四則演算、確率、推論、表読み取り

・性格診断:仕事の価値観、行動パターンなど

- 大手企業では実施率が高い、最も一般的な適性検査

- 玉手箱 ※Webテストのみ

- 外資系・コンサル・IT企業での実施が多い

・言語:長文読解・論理的読解)

・計数:表・グラフ問題)

・ 英語:長文読解など)

・ 性格診断

- 外資系・コンサル・IT企業での実施が多い

- GAB ※Webと試験会場あり

- CABは プログラマー・SE志望者向け のため、建設業では少なめ

・ GAB(総合職向け):言語・計数・性格診断

・ CAB(エンジニア向け):暗算・法則性・図形認識・性格診断

- CABは プログラマー・SE志望者向け のため、建設業では少なめ

筆記・Web試験対策は必要

転職活動において、必要のない儀式のような試験はありません。

どの試験も必ず対策(勉強)を行ってください。

点数が低いと、企業の足切り基準に引っかかる可能性があります。しっかり準備して、試験に臨みましょう。

対策が必要な理由

- 時間制限がシビア

- 問題のパターンに慣れていないと解くのが遅くなる

ステップ5 内定・条件交渉

無事に面接、筆記試験、Web試験を通過すると、念願の内定が出ます。その後、次に行うのは条件交渉と内定への回答です。

条件交渉(年収・勤務地・役職など)

新卒から今の会社にいる方には想像しづらいかもしれませんが、キャリア採用では給料や賞与の交渉が可能です。

- 年収(給与)

- 前職の給与を基準に希望を伝える。「市場相場」と「自分のスキル・経験」を根拠に交渉すると説得力が増す。基本給UPがベスト。

- 賞与(ボーナス)

- 入社初年度の賞与支給(フル支給か、査定が影響するか)

- 転勤・勤務地

- 希望勤務地の確約ができるか。

- 入社時期

- 退職スケジュールに合わせた調整(1~3ヶ月待ってもらえるケースも)

- できるだけ現職の有給を消費

- 手当(住宅手当・通勤手当など)

- 対象になるか、金額の増額が可能か確認。

- 残業代・残業時間

- みなし残業の有無・超過分の支給を明確にする。

- 勤務時間・リモートワーク

- フレックスタイム・リモート可否を交渉(特にIT・建築業界では可能な場合が増えている)

- 配属部署や役職の調整

- 役職の有無・昇進の可能性を確認

内定を複数社もらえた場合、交渉を有利に進めることができ、選択肢も増えます。

大手企業では、給与や手当が会社の決まりや組合に基づいているため、融通が効かないことが多いです。

しかし、このような情報も転職エージェントがズバリ回答してくれるので安心です。

年俸制でない場合は、基本給アップを目指して交渉しましょう。

賞与は毎回変動するため、安定感を高めるためにも基本給のアップが望ましいです。

大手企業の場合、基本給のアップは会社独自の等級制度があるため、ワンランクアップを目指しつつ、上を目指す方が良いでしょう。

また、住宅手当などの個別の交渉は難しいことが多いので、その点も理解しておくと良いです。

「交渉ってどうやって進めるの?」と不安に感じている方も安心してください。

交渉は転職エージェントを通して行うため、あなたの要望に寄り添いながら、無理のないギリギリラインで交渉してくれます。

転職エージェントがいる場合

・適切なラインで交渉できる

(例)給料を上乗せできる

転職エージェントがいない場合

・わからないので交渉しない

(例)額面通り(上乗せできた可能性もあったかもしれない)

・適切なラインがわからず無理な交渉をしてしまった

(例)入社後の印象が悪くなる

(例)交渉不成立で額面通り

転職エージェントが素晴らしいと改めて実感する場面の一つです。

転職エージェントはあなたの希望をしっかりと理解し、交渉を無理なく進めてくれるため、安心して任せることができます。

内定から回答を出す期限は1週間が目安

内定をもらってからの回答期限は、一般的に1〜2週間程度と言われています。

もし期限が長くなる場合は、入社後の印象にも影響を与える可能性があるため、理由をしっかりと説明するようにしましょう。

| 待機期間 | 状況・対応策 |

|---|---|

| 即答(当日〜翌日) | すぐに意思決定できる場合(最も好印象) |

| 1週間以内 | 一般的な期限 (企業側もこの期間を想定) |

| 2週間程度 | もう少し考えたい場合 (理由を伝えれば対応可) |

| 1ヶ月前後 | 転職活動を継続中で、他社の選考結果を待ちたい場合(要相談) |

内定の最終回答前に注意する内容

内定を承諾する前に、条件をしっかり確認しておくことが重要です。

後で「こんなはずじゃなかった…」とならないために、以下のポイントをチェックしましょう。

- 基本給と賞与

- 転勤の有無(リアル内容での)

- 配属部署やどのような役職で配属されるか?

- フレックスタイムやテレワークの可否を相談できるか?

- 入社時期の相談(できるだけ現職の有給を消費)

- 残業の有無

ステップ6 退職準備・引継ぎ

内定を承諾した後は、現職の退職準備を進めますが、できるだけトラブルにならないよう心掛けましょう。

なぜなら、退職後にどこでまた関わることになるか分からないからです。

退職は決まっているので、グッと我慢して円満退社を目指しましょう。

退職の流れ

Step1 退職意思を上司に伝える(退職希望日の1〜2か月前が目安)

Step2 退職願い・退職届の提出

Step3 引継ぎ・退職

Step1 退職の意思を伝える

まず、上司に退職の意向を伝えます。多くの企業では、「引き止め」が行われることが予想されます。

しかし、一度口に出してしまった意向は取り消しが難しいため、慎重に伝えることが大切です。もし「給料上がるよ」と言われた場合、逆に辞めるべきサインです。

そもそも、最初から給料を上げるべきだったという話です。

Step2 退職願い・退職届の提出

退職願い提出→受理→退職届が一般的な流れになります。

退職願については、会社の規定があるため、提出前にしっかり確認しておきましょう。

| 退職願 | 退職届 |

|---|---|

| 退職の意思を「お願い」するもの | 退職の意思を「確定」するもの |

| 会社が承諾する前なら可能 | 原則取り消し不可 |

| 上司と相談後 | 退職日が決まったら |

| 会社によって不要な場合もある | 必須の会社が多い |

Step3 引継ぎ・退職

退職日を確定し、最終出社日を会社と早急に決めましょう。

転職先の会社の都合や有給休暇の消化を考慮して、スムーズに決定することをおすすめします。場合によっては、有給を使い切れずに損をしてしまうこともあります。

業務の引き継ぎ資料を作成し、後任にしっかりと説明してください。

「終わり良ければ全て良し」です。また、今までお世話になった客先や協力業者にも退職の意向を伝えましょう。

退職当日には、会社から貸与されているものを忘れずに返却し、退職書類(離職票・年金手帳など)も必ず受け取るようにしましょう。

円満退職のポイント

- 退職の意向は早めに伝える(引き止められる場合もあるため、意思を固めておく)

- 退職理由はシンプルに(「キャリアアップのため」など前向きな理由がベスト)

- 引き継ぎをしっかり行う(後任に迷惑をかけないよう準備)

退職理由はシンプルに伝えましょう。

「給料が低いため」や「人間関係」などネガティブな理由は避け、あくまで前向きな理由を伝えることをおすすめします。

「飛び立つ鳥跡を濁さず」という言葉通り、あたりさわりなく円満に進めるのが理想です。

もし、ハラスメント被害者なら…

転職理由でよくあるのが、職場の人間関係が著しく悪化している場合、例えばハラスメントや言葉の暴力などです。

そんな場合におすすめなのが「退職代行」です。簡単に言うと、退職代行会社に料金を支払い、退職手続きを代行してもらうサービスです。

一見、悪い印象を持たれるかもしれませんが、弁護士が関わっている合法的なサービスなので、安心して利用できます。

- 嫌な人と会わないで済む

- 強引な引き止めに合わないで済む

- 精神的なストレスから逃げられる

なお「退社代行」に関する疑問を解決する記事も執筆中ですので、公開をお待ちください。

ステップ7 入社準備(退職後〜入社まで)

新しい職場でスムーズに働けるように、入社前の準備を進めましょう。

転職活動が終わっただけではなく、新しい生活のスタートでもありますので、しっかりと準備を整え、抜かりなく進めることが大切です。

必要書類の準備

- 雇用契約書(転職先から送られるものを確認)

- 源泉徴収票(前職の給与情報を転職先に提出)

- 年金手帳(厚生年金の加入手続き)

- マイナンバー(税金・社会保険の手続き)

- 住民票(会社によって必要)

- 銀行口座情報(給与振込のため)

入社前にやっておくべき準備

「キャリア採用=即戦力」です。転職先では、基本的な業務内容やスキルを復習しておきましょう。

社会人としてのマナーも大切です。

特に、前職で長く勤務していた場合、前職の常識が必ずしも転職先で通用するわけではないので、柔軟に対応することが求められます。

- ビジネスアイテムの準備

- 職場のドレスコードに合わせた服装・スーツ

- 名刺入れ・ビジネスバッグ・筆記用具

- 初出勤のスケジュール確認

- 出社時間・場所を再確認

- 通勤経路をチェックし、定期券を準備

- メンタル面の調整

- 生活リズムを整える(朝型に戻す)

- リフレッシュ期間を確保し、転職のストレスを軽減

- 転職先の文化や価値観に馴染むための準備

ここまでくれば、転職活動は完了です。

入社してすぐは戸惑うことも多いかもしれませんが、その分得られるものもたくさんあります。新しい環境で成長し、経験を積んでいきましょう。

【まとめ】後悔しない初めての転職活動の進め方

転職のスケジュール感やポイントは理解できましたか?転職活動から入社まで、時間はあっという間に過ぎていきます。

この記事で学んだことを事前に先回りして対応するだけで、あなたの転職活動は格段に楽になります。

知らないことから始めるのは不安ですが、やみくもに進めると後戻りができなくなることもあります。

転職活動にはリスクはありません。失うのは時間だけです。

退職の意向を伝えなければ、現職の会社にバレることもありません。

とにかく行動をすることが重要です。転職エージェントや転職サイトに登録することにリスクはありません。

施工管理として生き抜いてきたあなたなら、行動することがどれだけ大切か理解しているはずです。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。